討論華梵大學課外活動名牌之典範轉移

原先關於探討科學革命,筆者所構思的主題方向大多與宗教文化有關,比如近幾年由傳統的燒紙、燒香文化,因為一些知名宮廟及政府的觀念轉變(環保意識)與宣導,漸漸轉變成不設金爐、不設香爐等,但當要下筆時,突然有一個典範轉移的現象在筆者腦海裡很鮮明的浮現,便是本篇文章主題想討論的「華梵大學課外活動名牌的校園文化」,顯然這不是一個普及社會的文化現象,但在華梵大學整個校園環境中,幾乎已普及於每位學生的觀念,形成了一個文化典範,而這個典範系統的緣起,正是在校園積極辦理活動時期的筆者,筆者深深為這樣的名牌典範形成感到震撼,作為此典範的其中一名建構者,更能清楚的把握此科學革命之結構,故以此主題來做討論。

一、課外活動名牌的前常態時期

約莫2019年以前,華梵大學校園中的社團參與還算得上是興盛,各社團運行無礙,辦理的活動也大多是以自己社團獨立辦理為主,只有部分活動會跟其他社團合作,並且合作社團數量也不多,這時每個社團的名牌設計都不見得相同(對於那時候的名牌面貌,現在幾乎已經找不到資料,只能從學長姐、師長口中的回憶及部分照片中得知),而當時的外文系系學會、哲學系系學會、工管系系學會等部分社團,都會以PP塑膠瓦楞板來製作簡易的名牌,而2017年適逢學生人數銳減,社團遭受強烈衝擊,開始有許多社團漸漸無法正常運作而凍社,這時依舊活躍、占了多數的,恰好就是製作PP塑膠瓦楞板名牌的社團。

二、課外活動名牌的典範時期

2017年,筆者以及其他同級的同學進入校園後,除了部分大型活動會比較正式的用名牌套、繩來製作名牌外,大多數的活動都是用PP塑膠瓦楞板來製作名牌,正因我們所接觸到的都是同種類的名牌,處於吸收學習階段的我們,也理所當然的認為名牌用PP塑膠瓦楞板來製作是一件很正常的事,當時由106級同學實習辦理活動時,便很自然的以PP塑膠瓦楞板製作名牌,這是一個很特別的現象,並不是PP塑膠瓦楞板製作的名牌特別具有突破性或是發展的空間,所以形成典範,而是其同期沒有競爭對手,並且直接的教育傳承、普及給了下一屆的學弟妹,進而形成了一個典範系統,製作名牌時,腦中出現的造型也就只有俗稱「狗牌」的pp塑膠瓦楞板的模樣,下為範例圖。

三、課外活動名牌典範中的異例

2018年,在筆者剛選上系學會會長時,以PP塑膠瓦楞板製作的名牌依舊是活動名牌的典範,但漸漸的在運行上遇到了一些困境:

- 以PP塑膠瓦楞板製作的名牌很醜。

- 以PP塑膠瓦楞板製作的名牌很不防水、不耐用,無法留作紀念。

- 以PP塑膠瓦楞板製作的名牌只有辨識名字的效果,功能不大卻要花時許多時間製作。

- 以PP塑膠瓦楞板製作的名牌有一定成本,當要辦理全校性活動時經費、時間都無法支應,性價比差。

此時筆者開始思考如何改革校內活動的結構,也關注到了名牌的設計問題,當時筆者心中有許多對於該名牌的疑慮,而PP塑膠瓦楞板製作的名牌依舊照常運作,在各系各自經營的情況下,筆者無能為力改變,不久後,筆者開始辦理部分的大型活動,如新生訓練等,在設計名牌造型時,嘗試將較多的資訊,如系所、小隊名放入名牌中,並且以護貝打孔、彩色印製的方式製作名牌,這樣既清楚又能夠防水,成為了當時課外活動名牌典範的異例,也開啟了課外活動名牌的革命,當時有許多的聲音質疑筆者的名牌設計「多此一舉」因為「明明只要簡單印一個黑白的姓名並剪下來、買一個PP塑膠瓦楞板就可以做好的名牌,為甚麼要花時間去設計? 」而防水效果大家則認為「只要辦一次就好,要耐用幹嘛?」或是表示「沒必要」大家不支持甚至一定程度的壓制我的想法、設計,但事實上,很多的反駁也有其問題,比如「不耐用的名牌不好保存,沒有紀念價值」、「製作PP塑膠瓦楞板名牌更耗時」,但當下的同儕們也未做求證,依舊抱持著原先的信念製作原典範系統下的名牌。

接著,筆者承辦的當年度的9系迎新宿營,開始更緊密的與各社團合作、接洽,有了一定程度的影響力,筆者當時使用的名牌正是以護貝打孔、彩色印製方式製作的名牌,這樣的名牌訊息再一次傳遞給了新生及各社團領袖,讓他們認知到:

- 名牌是彩色的、精緻的

- 名牌是防水的

此時大多數的社團人反對意見漸漸減少,也開始接受這樣的名牌設計方式,接著,便迎來了踏向新典範時期的關鍵,筆者於2019年擔任了系聯會會長(即學生會會長),整合了校內所有社團,並且設計出了一款改良PP塑膠瓦楞板名牌所有問題的新名牌,普及於社團訓練中,此名牌以名牌套、名牌繩、彩色印製來製作,其特性如下:

- 精緻、好看、有一致性。

- 防水、耐用、可保存留念。

- 設計版型即可套印,可放入如流程、緊急聯絡電話等資料。

- 成本低。

當此款名牌設計出來並使用後,幾乎沒有任何的反對意見,便迅速普及於校園社團,這很有可能便是因為此名牌本身便滿足了原典範無法處理的問題,也提供擅長設計的同學發揮空間,並且提出者在校園的自治活動中有很高的影響力,形成一個新的典範系統。

四、課外活動名牌的新典範時期

在形成新的名牌典範系統後,校園內的社團活動也參與到了此典範的完善工作中,完善的方向便有:

- 如何設計得更好看。

- 如何把資訊表現得更清楚。

也進行了一系列改良如下:

- 強調關鍵訊息,如房號。

- 裁切得更細緻、整齊。

- 融入Logo元素。

- 消耗可以接受的經費,不回收名牌套、繩,直接將名牌贈送給參加者,這既能增加紀念性,也能顧及衛生、加強活動誠意感。

改良後的名牌設計如下圖。

漸漸的這一典範越來越有力,此一名牌製作方式又經過一年的新生訓練、幹部訓練加固印象,在校內已持續了運行了多年,筆者開始見到許多奇怪的現象,同學們很多時候會很盲目的製作名牌,可能有些時候,活動的準備時間已經嚴重不足,同學們還是耗費許多時間想要設計在他們典範認知中「完美的名牌」,發生了許多活動表現不佳(遊戲來不及想、經費沒申請到、主持稿沒寫...),而名牌設計得好看的情況,這時筆者詢問同學們「為甚麼要花費如此多時間去設計名牌呢?」他們的回應是「名牌不是『本來』就要這樣嗎?」而曾經以PP塑膠瓦楞板製作的名牌,早已不在同學現今的認知中(除非同學有另外參加過其他校外的活動)。

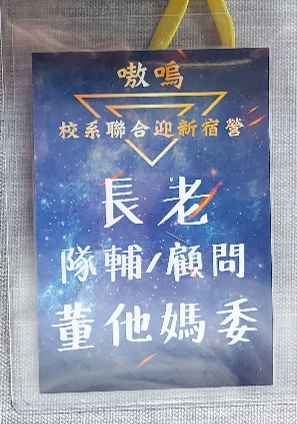

某天,在筆者跟一位社團負責人得對話間,讓筆者對典範形成框架的現象有更深的體認,他跟我抱怨道「你知道現在學弟妹有多誇張嗎,竟然名牌連該有的資料都沒有。」筆者很疑惑的問他「什麼是該有的資料呀?」他回道「就是系所、Logo、流程那些呀!」筆者很震驚的看著他,詢問道「是誰告訴你這些是應該有的東西的?」他回復「華梵一直以來都是這樣,這是我們的傳統之一!」筆者連忙與他分享名牌轉變的歷史,並且分享筆者較早期帶領活動的名牌(如下圖)並跟他說「名牌可能會隨著不同時期有不同的轉變,我們要知道設計名牌的理由,再下判斷比較好,比如有些活動可能準備時間倉促,他們將更多的時間花費在活動設計上,把活動設計的好也不一定,名牌的設計可以是錦上添花,但不可以是捨本逐末」而筆者這樣的說法也不一定正確,依舊在此新名牌典範的認知框架下,這在第五節會舉一異例做討論。

五、課外活動名牌新典範時期中的異例

2020年末,筆者號召了一場捐血活動,該活動便沒有製作名牌,但活動回饋卻是極佳,從籌備到結束,名牌有無名牌根本沒有產生任何影響,活動也有專門的紀念品贈送給參加者,好評更加熱烈,此便是一課外活動名牌新典範時期中的異例,它依舊也會受到壓抑與反對,如「當遇到大型活動的時候,沒有名牌一定會有很多問題,況且,要怎麼識別?沒有流程要怎麼確認?」但實際上也根本沒有經過任何的實際驗證,就提出批評,現在當我在做些活動分享時,已不會在著重強調名牌設計,試圖普及新的觀念,應對現今社團活動環境,但因為影響力、強勢風格降低了許多,相對沒有造成太大的變化。

事實上,上面的那句捍衛典範的論述,也是漏洞百出,當時處於疫情時代,很多線上化的平台在迅速開發改良,其實有很多的線上識別系統開始被廣泛運用,許多的資訊也都能隨手可得,若真要識別,貼一張貼紙也可以,或許電子化、環保的設計更能得到大眾的喜愛,但在此典範系統下,大家更認同的,依舊是精美的、有套繩的名牌,直至今日。

六、結語

本篇報告以筆者親歷、較把握面貌的典範轉移實例作分析,可以看出許多與孔恩科學革命相呼應之演進結構,分析課外活動名牌的前常態時期、典範時期、異例、新典範時期、新典範時期中的異例等階段,在這一過程中,影響力、權威角色扮演著很重要的推動腳色,而傳承培力的學習資源、教育者也扮演著很重要的角色。

值得延伸討論的是,是否比較不那麼關鍵的議題、範圍越小的議題,越容易進行革命,完成典範轉移?而越關鍵、核心的問題是否越根深蒂固?簡單的來說,整個活動的名牌觀念,無論再怎麼典範轉移,都是圍繞著活動衍生的命題,它涉及的問題相對較窄,而當我們想要推翻的是整個對於活動觀念時,比如「鼓勵不參加校園社團與活動,應該去從事其他個人活動」該議題涉及更廣,可能除了名牌還包含了人際關係建立、社交能力養成、團隊情誼、校內權利維護等命題,要革命的典範越關鍵、越核心,或許也越難翻轉,又比如推翻燒香、燒紙錢的典範不會造成很大的社會動盪,但從現今許多媒體資訊、中世紀及近代歷史來看,若直接否定宗教信仰,便能會有許多激烈的反彈,此一思路值得深入再做討論。